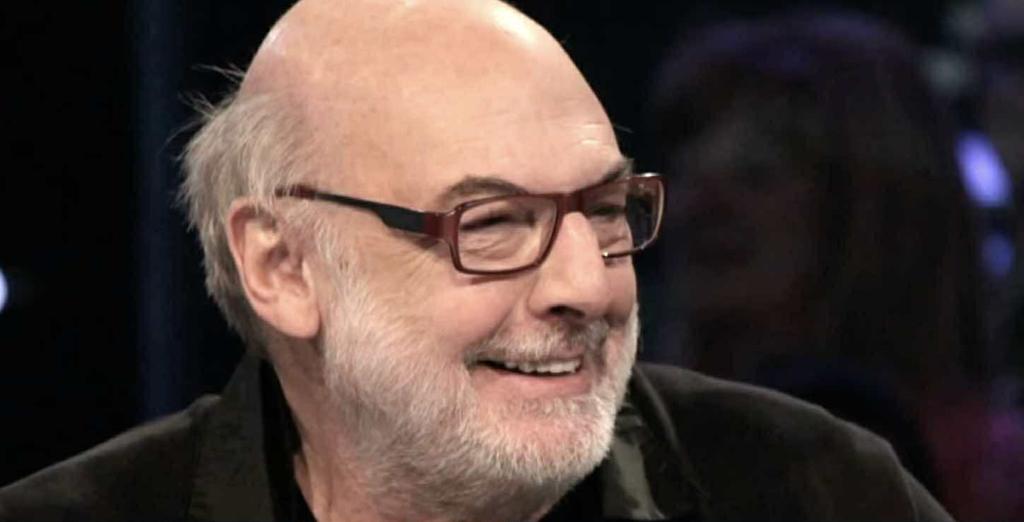

René Homier-Roy s'éteint à l'âge de 85 ans

Un grand de la culture québécoise nous quitte

René Homier-Roy, véritable monument de la culture québécoise, nous a quittés à l’âge de 85 ans. Sa disparition marque la fin d’une époque, lui qui a traversé plus de soixante ans d’histoire médiatique en laissant une empreinte indélébile dans le monde du journalisme, de la radio et de la télévision.

Sa famille a confirmé son décès, plongeant le milieu culturel et médiatique dans une profonde tristesse.

Homme de plume, de parole et d’esprit, René Homier-Roy a toujours eu comme mission de transmettre son amour des arts, que ce soit le cinéma, la littérature, le théâtre ou la musique. Sa carrière, entamée dans les années 1960, a été marquée par une exigence rare : dire les choses telles qu’elles étaient, sans complaisance, avec une rigueur qui lui a valu parfois des critiques, mais qui a aussi bâti sa réputation.

Pour lui, la crédibilité d’un journaliste et d’un critique était sacrée, et il a toujours préféré déplaire plutôt que de trahir sa sincérité.

Né le 5 avril 1940 à Montréal, il grandit dans une famille de classe moyenne avant de déménager à Laval. Sa mère, jugeant le nom de Roy trop commun, suggère d’ajouter Homier, son propre patronyme, donnant ainsi naissance à celui qui deviendra l’un des noms les plus respectés du milieu culturel québécois.

Après avoir entamé des études en architecture à McGill, suivant les pas de son père, il bifurque vers les sciences politiques à Ottawa et à Montréal, mais c’est sa passion pour les mots et les images qui finit par l’emporter et l’oriente vers les communications.

De 1969 à 1973, il dirige les pages Arts et spectacles de La Presse, devenant rapidement un critique redouté, réputé pour son franc-parler et ses analyses lucides. En 1973, il fonde le magazine Nous, puis, dix ans plus tard, Ticket, consacré au cinéma, sa grande passion.

En parallèle, il collabore à de nombreux magazines, dont Châtelaine, TV Hebdo et L’Actualité. Son champ d’action ne s’arrête pas à l’écrit : il fait ses premiers pas d’animateur à la télévision en 1977 avec Mesdames et messieurs, puis en 1983 avec À première vue, aux côtés de Chantal Jolis.

Dans les années 1990, il devient un pilier de la discussion culturelle avec La Bande des six, où il côtoie des personnalités comme Dany Laferrière et Nathalie Petrowski. En 1995, il prend la tête de Scènes de la vie culturelle, avant de rejoindre TQS comme critique de cinéma dans l’émission Flash.

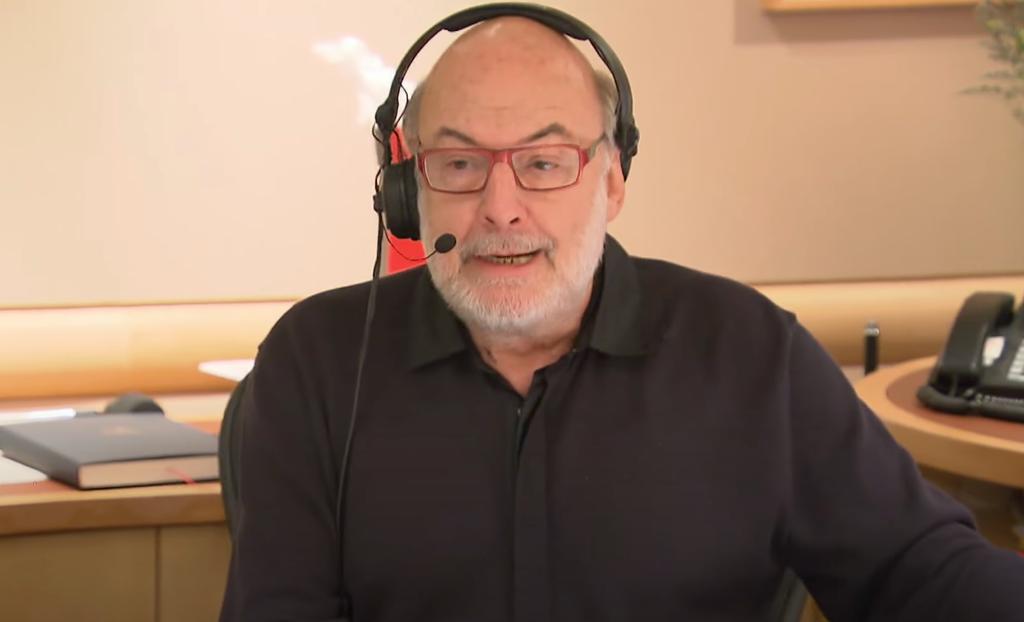

Mais c’est surtout à la radio qu’il marque les esprits : dès 1998, il anime la matinale C’est bien meilleur le matin sur la Première Chaîne de Radio-Canada, un rendez-vous qu’il tiendra pendant 15 ans, devenant la voix familière de milliers d’auditeurs.

À partir de 2002, il poursuit sa mission de passeur culturel avec Viens voir les comédiens sur ARTV, puis, après avoir quitté la matinale en 2013 à la suite du décès de son conjoint Pierre Morin, il revient à ICI Première avec Culture Club. Malgré des ennuis de santé, il poursuit son travail avec la même passion, jusqu’à faire une ultime apparition au micro en 2013 pour saluer ses fidèles auditeurs.

En 2018, il publie, avec le journaliste Marc-André Lussier, son autobiographie Moi, un ouvrage dans lequel il revisite sa carrière et ses combats, livrant un témoignage à la fois sincère et lucide sur l’évolution de la société et de la culture québécoise.

René Homier-Roy aura été bien plus qu’un journaliste : il a été un témoin privilégié de la transformation culturelle du Québec, un critique exigeant, parfois redouté, mais toujours respecté, et un animateur chaleureux qui savait rendre la culture accessible à tous. Sa voix, son regard et sa passion manqueront à toute une génération.

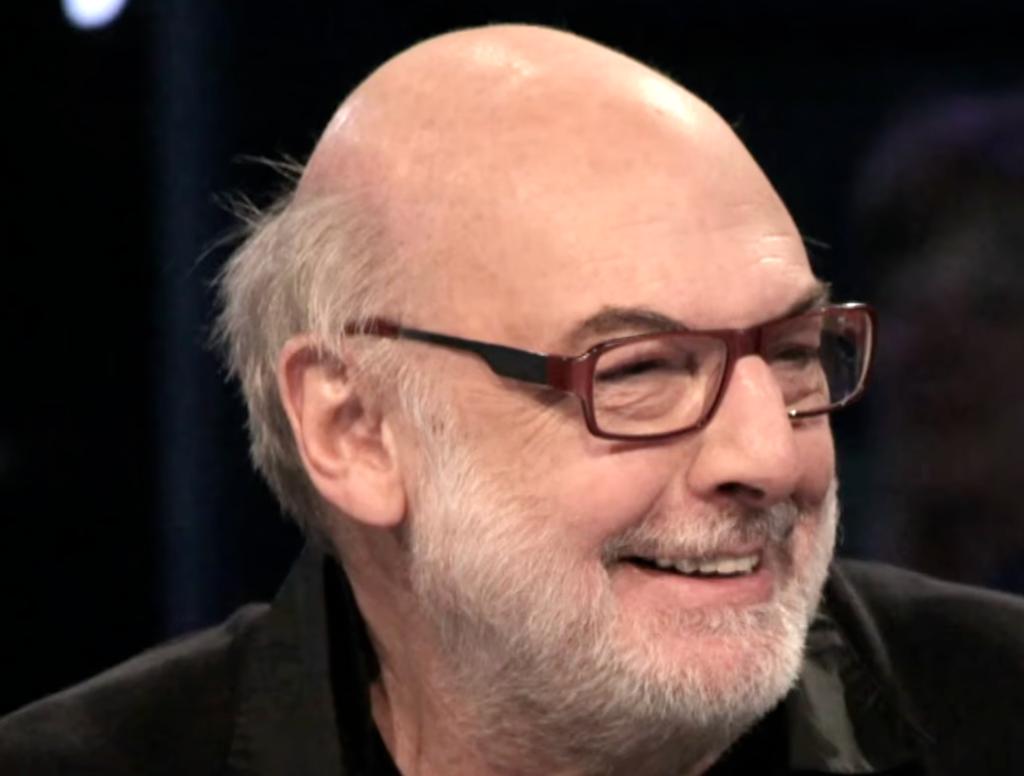

Son héritage demeure immense : il a non seulement commenté l’histoire culturelle du Québec, mais il l’a aussi façonnée par son exigence et sa curiosité insatiable. Avec sa disparition, c’est une page entière de la mémoire collective qui se tourne, mais son influence continuera de résonner longtemps dans le cœur et l’esprit des Québécois.

Inscrivez-vous à notre infolettre

Recevez les dernières nouvelles directement dans votre boîte de réception.